마감이 끝나면 더 마음이 급해지는 날이 있습니다. 우리 신문의 마감은 오전 11시. 전자판을 만든다거나 지면계획을 뽑는 등 후반 작업까지 마치면 얼추 11시 반입니다. 사람들은 삼삼오오 모여 오전내내 긴장했던 마음을 달래기 위해 반주를 곁들인 점심을 먹으러 갑니다.

저는 새콤한 뒷담화와 달콤한 소주한잔의 유혹을 뒤로 한채 서둘러 ‘여행길’에 오릅니다. 일단 회사 사람들과 마주치는 일은 없어야겠죠. 어디까지 걸어가야 그럴 수 있을까. 빠른 걸음으로 10분에서 15분정도 걸어야 하는 거리라면 적당하지 않을까 싶습니다. 회사가 있는 충무로로 치자

일본드라마 고독한 미식가의 고로상 흉내를 내며 이곳저곳의 식당을 기웃댑니다. 미식이 아닌 휴식을 위한 시간이기에 딱히 맛집을 검색해 찾아가거나 하지 않습니다. 길게 줄을 서거나 주인장이 큰소리로 주문을 받는 곳도 그냥 지나칩니다. 되도록이면 호젓하게 자리에 앉아 좋아하는 드라마를 켜고 천천히 숟가락질을 할 수 있는 곳을 찾습니다. 식당 선정 성공률은 반반입니다. 때로는 갓 튀긴 돈가스에 와인 한잔을 곁들이는 호사를 부리기도 하고, 봄이면 작은 일식집에 들러 도다리 쑥국을 주문하기도 합니다. 찬찬히 생선 가시를 발라내며 한시간이 훌쩍 넘도록 국 한그릇을 천천히 먹어 치우지요.

물론 형편 없는 식사를 할 때도 있습니다. 한 지하 상가 내 식당에선 매운 짬뽕을 먹다가 갑작스런 전철 진동에 사레가 걸렸습니다. 말라 비틀어진 코다리 조림과 왠지 매캐한 냄새가 나는 냉동꽃게가 든 해물된장을 먹다가 오후 내내 입맛이 썼던 적도 있습니다.

최근 을지로에 들어선 식당들도 가끔 들릅니다. 낡은 인쇄소나 철물점을 개조해서 식당으로 쓰는 곳들입니다. 이 식당들은 해리포터에 나오는 ‘킹스 크로스역 9와 3/4 승강장’같은 마법을 부립니다. 이전 가게의 허름한 간판을 그대로 달고 있지만, 두꺼운 철문을 열고 들어가면 정갈한 레트로풍의 인테리어가 펼쳐집니다. 발견의 재미가 있는 곳들이죠.

하지만 같은 곳에서 두번을 먹는 일은 거의 없습니다. 나는 마치 바람둥이가 된듯이 처음 들른 식당을 사랑하고, 또 배신합니다. 짧은 점심 여행을 만끽하기 위해선 익숙해짐을 경계해야 합니다. 물론 두번 가게 된 곳도 있지만, 정말 그건 예외였습니다. 익선동에서 발견한 식당의 모밀국수가 너무 맛있었어요. 흑흑.

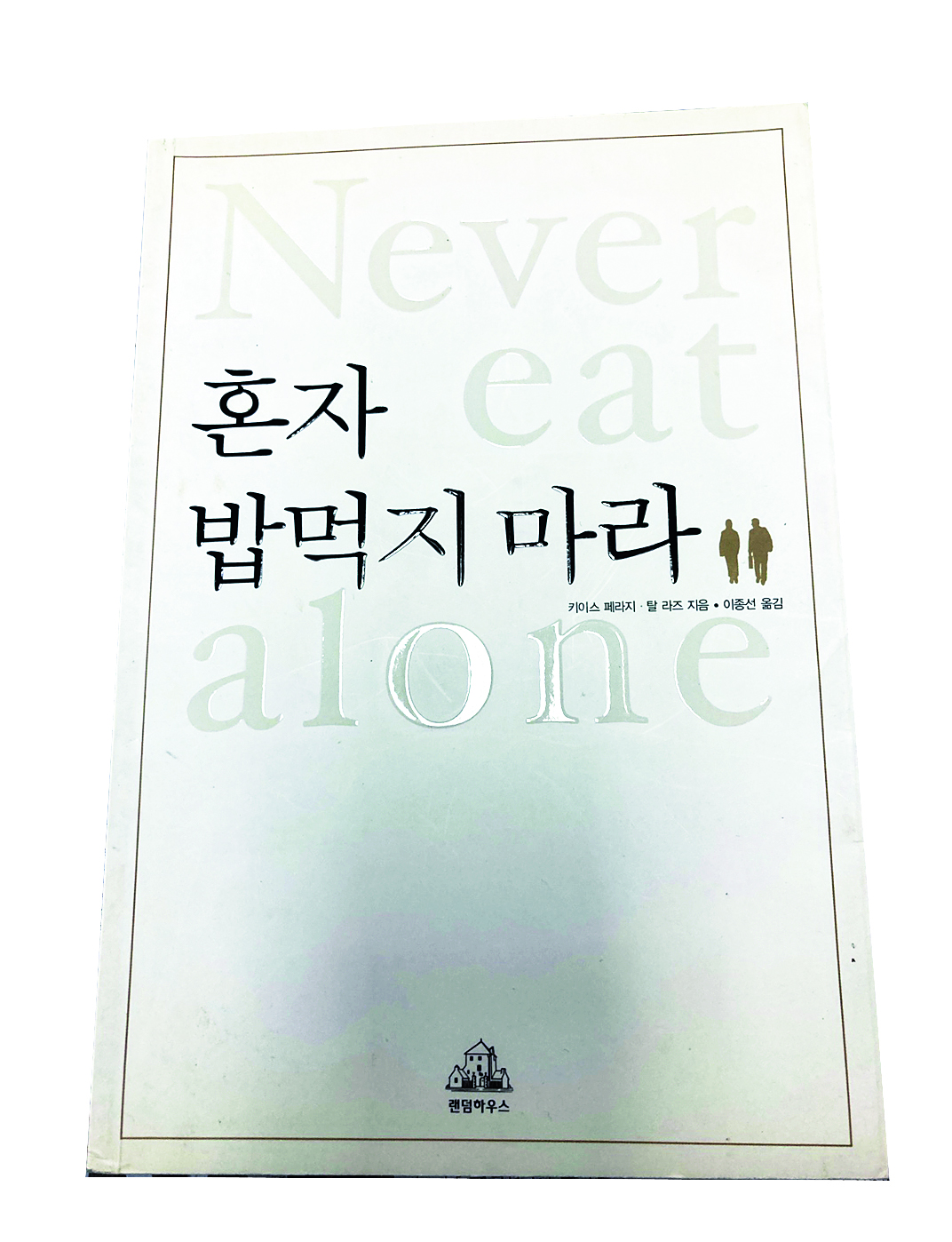

언젠가 선배들과 점심을 먹는 자리에서 이렇게 가끔 혼자 먹는다는 이야기를 한 적이 있습니다. 한 선배가 그래도 밥은 혼자 먹는 게 아니야라고 걱정을 하시더군요. 그 선배는 며칠 뒤에 제게 ‘혼자 밥먹지 마라’라는 제목의 책을 주셨습니다. 타인과 식사를 하며 인맥을 넓히고 사업적 영감을 얻어 크게 성공한 사람들을 소개한 책이었습니다.

그러게요. 혼자서 밥먹으면 안되죠. 그래도 선배님. 가끔씩은 괜찮잖아요. 잠시 쉬기 위해서라면.