산행칼럼 <22>

중앙일보 김홍준 기자

“옜다.”

찬바람이 제법 불던 12월 초순, 어머니가 보따리에 싼 공책 몇 권을 내게 건넸다. 초등학교와 중학교 때 쓴 내 일기였다. 집으로 돌아오는 두 시간 동안 난 일기를 보며 혼자 킬킬 거리다 얼굴을 붉히다 화를 냈다가 엷은 한숨 쉬기를 반복했다.

# 산행의 시작은 어디인가

1983년 학교 봄 소풍 : 우리는 산에 갔다. 학교 뒤의 북한산이었다. 몇몇이 야구 글러브를 가져갔다. 어디서 공을 주고받을 수 있을지도 몰랐다. 희한하게, 산에 널따란 공터가 있었다. 봉수가 다쳤다. 나는 다행이라고 생각했다. 봉수 엄마가 약사라서.

2013년 12월 14일 : 30년 전 가 본 북한산대피소에 갔다. 봉수가 넘어진 곳이 화장실 앞쯤이었다. 그때 잃어버린 야구공은 저 너머 키 작은 국수나무 줄기에 끼어 있을 지도 모른다.

모든 실전에는 이론이 있기 마련이다. 등산도 예외가 아니다. 인도어 클라이밍(Indoor climbing)이라는 용어가 있다. 말 그대로 실내에서 행하는 등산이다. 언제, 어느 곳을, 누구와, 어떻게 갈지를 정하는 과정이다(실내암벽을 오르는 행위는 아니다). 이번 주말에 산에 갈까 고심하고 대상지를 물색하며 주말의 날씨를 검색하는 순간, 이미 산행은 시작된 것이다. 지도를 펴놓고 들머리와 날머리를 눈여겨 볼 것이다. 산행 전날 저녁, 집안 눈치를 살피며 배낭을 꾸릴 것이다. 이튿날 아침, 장비로 배를 불린 배낭은 버거울 것이다. 배낭을 들쳐 메느라 한발 한발 옮길 때마다 자기 몸 소리를 죽이기도 힘들 것이다. 마루는 밑이 썩었는지 그날따라 유난히 삐끄덕 소리를 질러댈 것이다. 아내가 깰까 식은땀을 흘릴 지도 모른다. 현관문을 조용히, 숨죽이며 여닫을 것이다. 그러나 겨울바람은 야속하게도 현관문을 세차게 닫게 해줄 것이다. 도망치는 건지, 약속 시간에 늦지 않으려는 건지 발끝에 힘을 주고 버스 정류장으로 향할 것이다.

# 산행의 끝은 어디인가

1981년 : 오늘은 시다. ‘바위틈에 나오는 샘물/무엇하러 나오나/바다와 약속이 있어 나간다/라고 대답한다’

2013년 12월 14일 : 대동문 앞 샘물은 마시기에 ‘부적합’하다는 판정을 받았다. 아버지와 함께 온 30여 년 전 그 맑은 물은 어디로 갔나.

영국의 앨버트 머메리(1855~1895)는 1895년 인류 최초로 8000m 급 봉우리에 도전했다. 그는 산악문학의 고전이 된 『알프스에서 카프카스로』 원고를 출판사에 넘긴 뒤 낭가파르바트(8126m)로 향했다. 그는 책 서두에 이렇게 썼다. ‘… 지난날의 사건들을 하나로 꿰면 … 그 시절로 어느 정도 더 가까이 나를 데려다 주는 것이었다.’

14좌를 최초로 모두 오른 라인홀트 메스너(1944~)는 이런 말을 했다. ‘등산의 진정한 예술은 살아남는 것이다. 가장 어려운 시점은 … 한 단계 더 전진하려 할 때이다. 자신이 노력하는 바가 도대체 무엇인지 제대로 이해하는 것이다.’ 그는 20여권의 책을 냈다. 신들의 영역인 8000m에서 환각과 환청에 시달리면서도 꾹꾹 눌러 쓴 기록 덕분이었다.

발터 보나티(1930~2011)의 『내 생애의 산들』이나, 헤르만 불(1924~1957)의 『8000m 위와 아래』는 시대 배경, 어릴 적의 소소한 경험들, 바위 형태에 대한 묘사, 장비의 사용법 등 내용이 아주 촘촘하다. 틈틈이 기록하지 않았으면 불가능한 표현들이 여기저기 있다.

머메리·메스너·보나티·불의 공통점은 역사에 남는 등반가라는 점이다. 동시에 역사를 기록한 등반가이기도 하다. 완벽한 산행은 없다. 하지만 완벽해지려는 산행은 있다. 이들은 끊임없이 글을 썼다. 그 글을 보며 자신을 돌이켜봤다. 다음을 위해 보다 완벽해지려는 노력이었다.

조선후기 학자 유만주((兪晩柱)는 13년간의 일기를 엮어 『흠영(欽英)』을 냈다(사실 벗 임로(任魯)가 유만주 사후에 펴낸 것이다). 일기를 쓰지 않았던 유만주가 어느 날 이런 생각이 들었단다.

‘나는 글을 배운 이후 3,700 날을 살아왔다. 그동안 아무 것도 기록하지 않았다. 지나간 일을 되돌아보면 꿈을 꾸고 깨어나서는 아무것도 기억하지 못하고 번개가 번쩍번쩍하여 돌아보면 빛이 사라진 것과 같다. 날마다 기록하지 않아서 생긴 잘못이다.’

어제를 기억하지 못하면 내일이 희미하다. 수십 년 전 일기를 보고, 봉수의 찢어진 입술을 떠올리고 바위틈 졸졸졸 흘러나왔던 약수를 생각한다. 오늘 내가 쓴 산행일기는 나를 더욱 살지게 만들 것이다. 몇 년 뒤 그 글을 꺼내 읽는 날, 난 행과 행 사이에서, 단어와 단어 사이에서 발걸음을 옮기고 있는 나를 볼 것이다.

산행의 완성은 일기다.

지금까지 졸고(拙稿)를 읽어주셔서 감사합니다. 따뜻한 날, 좋은 글로 다시 찾아뵙겠습니다.

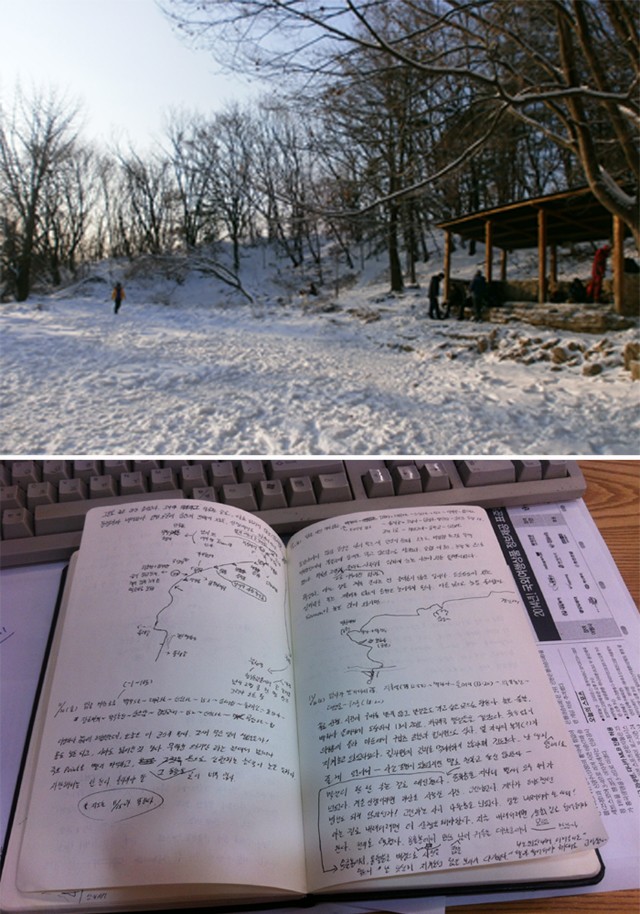

북한산대피소 앞 공터. 30년 전 여기서 야구를 했다니, 나도 믿기지 않는다.

일기를 보니 생각이 났다. 더불어 당시의 상황들이 3차원으로 구현됐다.

아래 사진은 산행 일기. 등산의 완성은 집에 무사히 돌아와 일기를 쓰는 것이다.

일기는 산행 뒤 뿐만 아니라 평소에도 써야 한다. 일기는 자신을 볼 수 있는 거울이다.